杨子峰教授团队联合东南大学揭示“风寒袭卫”削弱呼吸道免疫防御的理论机制

2025-07-08392025年6月,杨子峰教授团队与东南大学钱华教授团队合作在《Journal of Thoracic Disease》发表了题为“Impact of airflow stimulation: mild cold airflow is more sensitive to influenza virus infection”的研究论文。研究团队创新性地将中医“风寒”概念转化为可量化的环境变量——机械通风环境中的特定温度与气流参数组合(以下简称“人工风寒”),系统探究了其在流感病毒感染过程中的作用机制。这项工作不仅为建筑环境系统(尤其是通风策略)的优化设计提供了重要的科学依据,为呼吸道传染病的环境干预提供了新思路,更是在微观机制层面为传统中医学的“风邪”理论提供了实验佐证,成功搭建了连接古代智慧与现代循证医学研究的学术桥梁。杨子峰教授和钱华教授为共同通讯作者,东南大学钱华教授团队黄玮玮同学和杨子峰教授团队杨春光同学为本研究共同第一作者,李润峰副研究员、王文路副研究员等为本研究共同作者。

研究亮点

本研究通过自主构建“温度-气流”精准调控的动物模型系统,将传统“风邪”解构为空气动力学参数,将“寒邪”转化为温度-气流耦合变量,建立符合中医病机特点的“风寒”致病的定量模型,证实了“风邪”作为六淫之首的核心地位及其兼夹他邪的致病特性,更揭示了气流效应与温度参数的协同作用机制。

本研究揭示了在持续性“人工风寒”暴露条件下,机体“卫气”防御系统(呼吸道免疫防御)呈现从“卫阳被郁-卫气受损-气血两燔”的三阶段病理演变进程,不仅验证了《内经》理论中“邪之所凑,其气必虚”的经典论断,也创新性地揭示了“风寒袭卫”的现代理论机制。

本研究为优化建筑环境调控策略(如通风/供暖参数协同设定以避防风邪直伤卫气)提供了关键实验依据,推动了公共卫生领域在外感病环境源头防控方面形成学科交叉的创新解决方案。

研究背景

随着人类在室内环境中的活动时间显著增长,营造促进健康(尤其针对呼吸道传染病预防)且具备可持续特性的建筑空间已成为公共卫生与建筑科学交叉领域的重要诉求。现有环境健康研究多聚焦单一物理参数(如温度、湿度)的独立生理效应,对机械通风系统中关键环境要素的动态耦合作用——特别是低温环境与人工气流的协同影响——尚未形成系统认知。中医传统理论认为“风为百病之长”“风能兼五气为病”,强调风邪具有协同多种环境致病因子的载体特性。这一理论为理解“风寒”致病模型中温度-气流的耦合作用机制提供了独特的病机阐释框架。但该理论在当代人工环境中的科学实证基础仍然薄弱,缺乏能精准模拟“风寒”物理特征的可控实验范式。针对上述现有研究的割裂性与传统理论的实证缺口,亟待开发融合多参数调控的实验平台,探索人工风寒环境中呼吸道免疫防御功能的调控机制,为交叉学科研究建立理论衔接桥梁。

研究方法

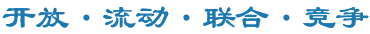

实验设备:自主研发小鼠气候舱(图1),精准调控温度(14-30℃)、湿度(40%-90%)和气流速度(0-3m/s),模拟机械通风冷气流环境。

图1 自主研发的适用于小鼠的气候舱系统(钱华教授团队)

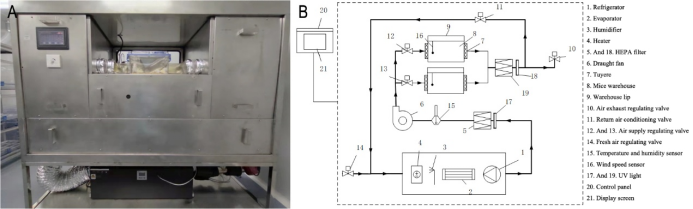

动物模型:48只健康雌性BALB/c小鼠分为三组:对照组(20℃无风)、中性温度气流组(20℃+1.5m/s)、冷气流组(15℃+1.5m/s),暴露10天后接种H1N1病毒,监测感染后指标。

检测方法:包括体重、存活率、肺系数(肺重/体重)、肺组织病毒载量(TCID50)、qPCR检测炎症因子(IL-6、IFN-γ)mRNA表达、外周血细胞分析,以及H&E染色评估肺部病理损伤。

图2 研究技术路线

研究结果

1 风寒束表,卫气被遏——呼吸道免疫防御抑制,病毒加速复制

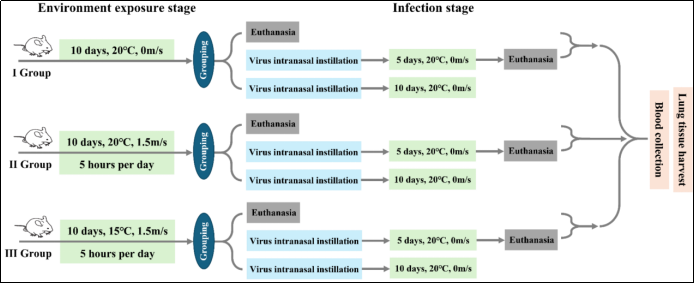

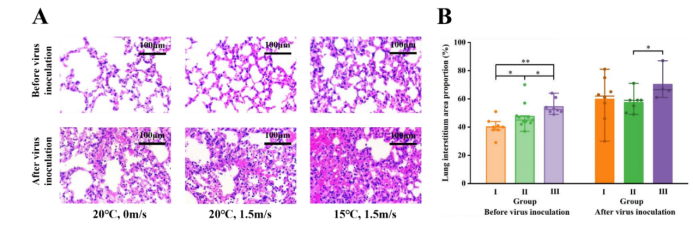

本研究通过气候舱模拟真实机械通风环境,小鼠长时间暴露于冷气流后接种流感病毒。对比三组小鼠(对照组、中性温度气流组和冷气流组)的死亡情况、肺组织系数和病毒滴度。研究发现,冷气流组感染后平均生存时间较对照组缩短30%(图3C),凸显低温气流环境对感染预后的致命影响。

图3 小鼠死亡率与死亡时间。小鼠经过10天的环境干预后,接种病毒,(A)小鼠体重变化,(B)小鼠死亡率,(C)接种病毒后小鼠平均死亡时间。虚线代表病毒接种时间,Ⅰ组:对照组(20℃,0m/s);Ⅱ组:中性温度气流组(20℃,1.5m/s);Ⅲ组:低温气流组(15℃,1.5m/s)

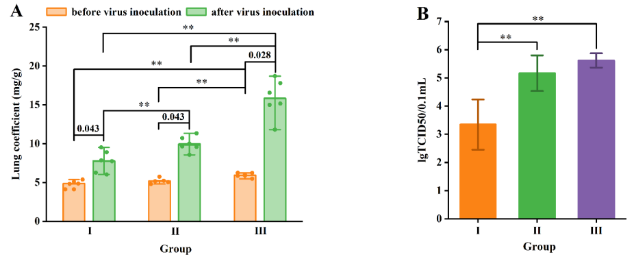

冷气流组肺组织病毒载量(5.62 lgTCID50/0.1mL)较对照组(3.34)增加近2倍,证实低温环境促进了病毒在呼吸道内的复制(图4)。病毒复制水平升高和肺炎的加重证明了即使停止冷气流暴露后,小鼠仍因前期免疫抑制而难以控制感染,说明气流影响的“遗留效应”不可忽视。

图4. 肺系数、病毒滴度、肺组织炎症因子mRNA相对表达量。 (A)肺系数,(B)肺组织病毒滴度,(C)-(D)病毒接种前(n=5/组)和(E)-(F)病毒接种后(n=6/组)肺组织促炎细胞因子IL-6和IFN-γ的mRNA表达水平。条形表示平均值,线条表示中位数。Ⅰ组:对照组(20°C,0m/s);Ⅱ组:中性温度气流组(20°C,1.5m/s);Ⅲ组:低温气流组(15°C,1.5m/s)。* * * P < 0.05, P < 0.01。TCID50: 50%组织培养感染剂量;IL - 6:白细胞介素- 6; IFN-γ: γ干扰素。

2 风寒袭卫,卫气受损——呼吸道免疫防御下降,炎症过度表达

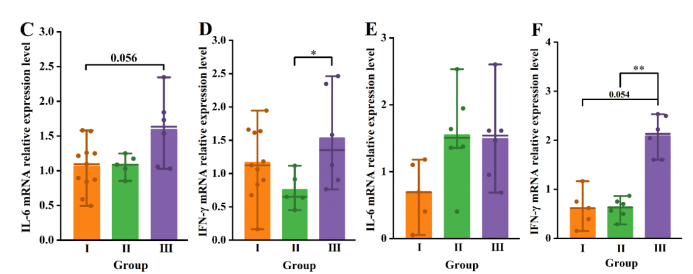

冷气流暴露(通过对比三组小鼠)显著抑制了机体的抗病毒免疫应答。具体表现为:(1)炎症因子表达异常:冷气流组小鼠肺部IL-6和IFN-表的mRNA表达水平显著升高(IL-6相对表达量较对照组高1.5倍,IFN-量高2倍),提示局部炎症反应失控(图4C-F)。(2)免疫细胞失衡:感染后冷气流组外周血中性粒细胞比例升至50.4%(对照组23.6%),淋巴细胞比例降至39.3%(对照组68.7%),表明系统性炎症加剧,免疫防御能力下降(图5)。

机制解析:冷气流可能通过加速黏膜水分蒸发,导致纤毛运动减弱和上皮屏障完整性破坏,同时抑制抗病毒细胞因子(如IFN)的分泌,使得病毒更易侵入并引发过度炎症。

图5 血液学分析。病毒接种前后每组小鼠外周血中(A)中性粒细胞和(B)淋巴细胞百分比(病毒接种前n=5/组;接种病毒后n =6/组);以及接种病毒后20及和15及送风速度对中性粒细胞(C)和淋巴细胞(D)百分比影响的预测效应图。Ⅰ组:对照组(20°C,0m/s);Ⅱ组:中性温度气流组(20°C,1.5m/s);Ⅲ组:低温气流组(15°C,1.5m/s)。

3 风寒犯肺,气血两燔——呼吸道免疫防御缺陷,肺实质损伤

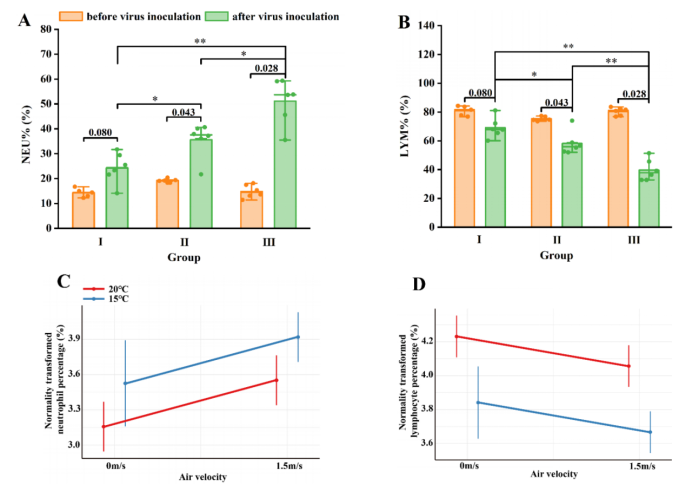

该研究通过病理学与生理学多维度数据揭示了冷气流对肺部的直接损伤效应:H&E染色显示,冷气流组小鼠肺泡间隔增宽、炎性细胞浸润程度最严重,肺系数(肺重/体重)高达15.84 mg/g(对照组7.72),表明肺部水肿和纤维化加重。血液分析则显示,冷气流组中性粒细胞比例显著升高,伴随淋巴细胞减少,提示免疫系统从“抗病毒模式”转向“失控炎症状态”,可能进一步导致多器官损伤。

图6 小鼠组织病理学分析。 (A)接种病毒后各组小鼠肺组织切片HE染色。(B)接种病毒前后各组小鼠肺组织切片HE图像中肺间质所占面积比例(接种病毒前n=5/组;接种病毒后n=6/组)。条形表示平均值,线条表示中位数。Ⅰ组:对照组(20对,0m/s);Ⅱ组:中性温度气流组(20中,1.5m/s);Ⅲ组:低温气流组(15温,1.5 m/s)。* * * P < 0.05, P < 0.01。

4 揭示气流影响黏膜免疫与神经通路的潜在机制

论文通过分子与细胞层面分析,提出了冷气流加剧感染的两大核心机制:

黏膜免疫抑制:低温抑制了B细胞活化因子(BAFF)的分泌,导致黏膜IgA水平下降,削弱了呼吸道“第一道防线”。同时,冷气流减少细胞外囊泡(EVs)的分泌,这些囊泡本可通过携带抗病毒miRNA直接抑制病毒复制。

神经应激通路激活:冷气流激活呼吸道TRPM8/TRPA1通道,触发神经肽(如P物质、CGRP)释放,引发肥大细胞脱颗粒和组胺释放,导致局部血管扩张、炎性细胞浸润,形成“炎症-损伤”恶性循环。未来需进一步解析冷气流如何通过表观遗传修饰(如DNA甲基化)调控免疫基因表达,以及神经-免疫交互作用的分子细节。

研究结论

中医认为,人体正气是抵御外邪的核心力量。当外界风寒之邪侵袭人体时,肺卫功能首当其冲。肺主气司呼吸,外合皮毛,是人体抵御外邪的第一道防线。风寒之邪的侵袭会导致肺卫功能失调,腠理开阖失常,为病毒等病原体的入侵创造条件,这正印证了《素问・评热病论》中“邪之所凑,其气必虚”的观点。在风寒之邪的持续作用下,卫阳受损,正气亏虚,无法有效发挥抗病毒作用,使得邪气得以深入,正如《诸病源候论》所述“正气虚馁,邪气独留”。邪气滞留不解,风寒之邪久而化热,灼伤肺津,导致肺部气血运行不畅,痰瘀互结,最终形成较为严重的肺部损伤和全身炎症。这一过程符合《温热论》中“初病在气,久必入血”的传变规律,疾病演变与发展是一个由浅入深、由轻至重的渐进过程。

本研究以中医“风邪”理论为切入点,结合“正虚”概念,深入剖析了机械通风环境中冷气流(人工风寒)对人体健康的潜在影响。研究发现,“无害舒适”的环境感受并不等同于正气未受损伤。长时间处于冷气流环境中,可能在不知不觉中损耗卫阳,为后续“正虚感邪”埋下隐患。这不仅印证了《千金方》中“避风如避矢石”的防风邪智慧,还衍生出“御风邪以护正气,调环境而安脏腑”的生态健康观念。本研究为中医“治未病”“天人相应”等思想注入了当代内涵,强调在现代生活中,需重视环境对人体正气的影响,合理调控室内环境参数,以维护健康。